-

[시장실패이론] 05. 공공재의 의미와 균형조건[알아가자]경제학/[알아가자]공공경제학(재정학) 2025. 1. 22. 13:51

이번 시간부터는 시장실패 현상들을 보다 심도있게 공부해보겠습니다.

그 중에 공공재부터 시작할건데 이 글에서는 공공재의 의미와 공공재의 균형 달성 원리 등을 살펴보겠습니다.

공공재에 대해서 기초적인 내용은 미시경제학에서 다룬 바 있는데, 다음의 글을 읽어보면 이후 내용이 보다 쉽게 이해가 갈 것입니다. 참고 바랍니다.

https://fromonetoten.tistory.com/105

[시장실패이론] 공공재

지난 시간에 우리는 시장실패가 발생하는 이유로 크게 ① 불완전경쟁 ② 정보비대칭 ③ 공공재 ④ 외부성을 들었습니다. 이번 시간에는 4가지 사유 중에서 공공재에 대해서 알아보겠습니다. 공

fromonetoten.tistory.com

다시 한 번 공공재의 의미를 살펴보면 공공재(public goods)란 집단 내의 어떤 사람을 위해 혹은 어떤 사람에 의해 생산되는 즉시 그 집단의 구성원이 함께 소비할 수 있는 재화를 말합니다.

이와 같은 정의는 공공재의 중요한 두 가지 특성인 비경합성과 배제불가능성을 내포합니다.

비경합성(non-rivalry)이란 어떤 사람이 소비한다고 해서 다른 사람의 소비가능성을 줄이지 않는 특성을 말합니다. 따라서 소비자 간에는 서로를 배제하려고 하는 유인이 존재하지 않으며, 그말인즉슨 소비자가 늘어난다고 해서 추가적으로 비용이 증가한다거나 혼잡이 발생하지 않음을 뜻합니다.

다음으로 배제불가능성(non-excludability)은 대가를 지불하지 않고 소비하려는 사람을 배제할 수 없는 특성을 말합니다. 대가를 지불하지 않고 소비가 가능하기 때문에 공공재에는 가격을 어떻게 붙이더라도 소비자가 소비하는 것을 막을 수 없으므로 공공재에 가격을 매기는 것이 불가능하며 바람직하지도 않습니다.

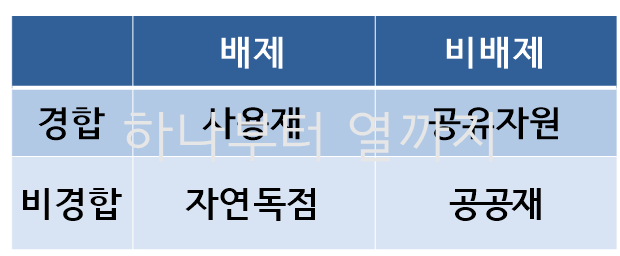

위의 두 가지 특성이 모두 나타난다면 공공재라고 할 수 있는데, 둘 중 하나의 특성만 나타나는 재화들도 있습니다. 이들을 정리하면 다음과 같은 표로 구분할 수 있습니다.

가로축은 배제의 가능성 여부에 따라 구분되며, 세로축은 경합의 가능성(혹은 배제의 유익성)에 따라 구분됩니다.

그래서 일반적인 많은 재화들은 소비자들간에 배제도 가능하며, 경합도 존재하기 때문에 일반적인 수요와 공급곡선이 만들어지며 이런 재화들을 사용재(private goods)라고 합니다.

(예시 : 장난감, 건전지, 휴지 등)

배제는 가능하지만, 일단 들어온 소비자들이 늘어나더라도 재화 사용에 문제가 없는 경우 한계비용은 한없이 0에 가까워지며 큰 고정비용을 투입한 기업이 시장을 독점하는 자연독점(natural monopoly)이 나타납니다.

(예시 : 소프트웨어 및 어플리케이션, 전기, GPS 서비스 등)

배제는 불가능한데, 소비자들간에 경합은 있어서 소비자가 늘수록 소비자의 효용이 줄어든다면, 소비자들은 경쟁적으로 배제 불가능한 재화를 소비시켜 황폐화시킬 수 있습니다. 이를 공유자원(commons)에 해당합니다.

(예시 : 바닷속 물고기, 공공화장실 등)

마지막으로 배제도 불가능하고 경합성도 없어서 누가 들어오더라도 소비에 문제가 없다면 이는 공공재입니다.

(예시 : 치안 및 국방서비스 등)

참고로 이 과정에서 다루게 될 혼잡공공재(congestible public goods)는 불완전한 비경합성을 가진 재화로 별도로 다루겠습니다.

그리고 공공재와 유사하게 일컬어지지만, 개념이 다른 것으로 가치재(merit goods)가 있습니다. 가치재는 소비되는 것이 바람직하다고 여겨지는 재화나 서비스를 가리킵니다. 대표적으로 의무 교육서비스를 들 수 있습니다.

공공재와 가치재의 공통점 : 공공재와 가치재는 민간이 시장원리에 따라 공급할 경우 과소공급 및 과소소비될 수 있습니다. 따라서 정부가 직접 공공재와 가치재를 공급하여 사회적으로 적정 수준을 보장할 필요가 있습니다.

공공재와 가치재의 차이점 : 두 재화는 정부가 공급해야 한다는 당위성을 제공한다는 공통점이 있지만, 왜 제공해야 하는지에 대한 이유에서 차이점이 있습니다. 공공재는 비경합성과 비배제성이 적용되는 재화들이기 때문에 시장원리에 따라 과소공급될 수 있기 때문에 정부가 공급을 보장해야 합니다. 하지만, 가치재는 시장에서 공급이 가능하지만, 근시안적인 민간의 합리성의 한계를 극복하기 위한 온정적 간섭주의가 그 원인입니다.

또 다른 재화로 지방공공재(Local public goods)가 있습니다.

지방공공재는 티부(Tiebout)가 주장한 개념으로 특정 지역 주민들에게만 제공되는 공공재를 말합니다. 지역주민들만 가입하여 이용가능한 테니스장이나 스포츠시설, 문화센터 등이 그 예입니다.

지방공공재는 각 지방에서 제공되는 공공재로 지역 단위로 공급되기 때문에 배타적인 지역규제가 일어나며, 또한 이동성(mobility)의 차이로 인해 지역별로 공공재가 공급됩니다. 그래서 지방공공재는 배제성 및 경합성이 발생하므로 완전히 순수한 공공재는 아닙니다. 따라서 발에 의한 투표(voting with feet)에 의해 진실된 선호 표출이 가능하며, 경쟁 조성이 가능하다는 점에서 일반적 의미의 공공재와 차이가 있습니다.

보다 더 자세한 내용은 후에 다루게 될 지방정부 관련 내용에서 살펴보겠습니다.

공공재를 민간에서 공급하기 어려운 것은 비경합성과 비배제성, 그리고 이로 인해 발생할 수 있는 무임승차 가능성 때문입니다. 하지만, 정부라고 해서 공공재 공급에 어려움이 없는 것은 아닙니다.

1) 먼저, 정부가 공공재를 공급하는 것이 민간에서 일부 공급하는 공공재 공급을 구축(crowding-out)할 수 있습니다. 예를 들어 정부에서 도서관을 많이 짓게 되면, 기업이나 협동조합 형태로 제공되던 도서관들이 문을 닫을 수 있습니다. 이 경우 정부는 최초 계획한 것보다 더 많은 공공재를 공급해야만 사회적 최적을 달성할 수 있습니다.

2) 다음으로 정부 관료의 사익 추구 성향에 의한 공급실패 문제입니다. 공공선택이론에서 더 자세히 다루겠지만, 관료들의 사익 추구 성향은 정부 실패의 주요 원인이 될 수 있습니다.

3) 또한, 적정 규모의 공공재를 공급하기 위해서는 각 시민들로부터 진실된 선호를 모아야 하는데, 이들이 진실한 선호를 표출하지 않을 가능성이 있습니다. 또한, 진실된 선호를 표출했더라도 그 선호를 집계하는 과정에서 왜곡이 발생할 수 있는데 이는 애로우 불가능성 정리에서 다룬 바 있습니다.

4) 위의 모든 문제들을 극복하여 최적의 공공재 공급 규모를 정한다 하더라도 이는 공공재에 대한 최적 균형을 정한 것이지 사회 전체의 일반균형이 최적이라는 보장이 없습니다. 이는 차선의 정리에 의한 것으로 오히려 일부 시장의 최적 달성이 전체 사회 후생에는 악영향을 줄 수 있습니다.

그래서 정부가 시장에 개입할 때는 다음의 원칙들을 일반적으로 상기해야 합니다.

1) 시장실패는 정부개입의 필요조건이지 충분조건이 아니다.

2) 후생경제학 제2정리에 따라 정부개입에 따른 가격 교란을 고려한다.

3) 소비자가 아닌 생산자의 역할까지 정부가 할 것인지 판단한다.

4) 최소한의 한도로 개입해야 한다(한정성 규칙)

이제 공공재의 수요-공급 균형 조건을 간략히 살펴보겠습니다.

MRSZXA+MRSZXB = MRTZX

공공재가 Z, 사용재가 X일 때 두 재화 간의 한계대체율의 합이 한계생산율과 같은 것이 균형조건입니다.

왜냐하면, 공공재는 비경합성과 비배제성으로 인해 각 개인의 편익(Benefit)이 별개로 나누어지지 않습니다. 즉 공공재의 전체 편익은 각 개인의 편익의 합이 됩니다. 하지만, 각 개인이 지불하는 비용은 공공재를 운영할 수 있는 한계비용과 동일하므로 한계대체율의 합이 한계생산율과 동일하면 균형이 달성됩니다.

이 내용과 관련해서 좀 더 수식을 활용한 유도는 별도 글에서 다루겠습니다.

다음 시간에는 공공재 공급 모형 중 하나인 린달 모형에 대해 다루겠습니다.

더 궁금하거나 질문이 필요한 사항은 댓글로 알려주세요

'[알아가자]경제학 > [알아가자]공공경제학(재정학)' 카테고리의 다른 글

[시장실패이론] 06. 린달 모형 (0) 2025.01.28 [보충] 공공재의 균형조건 유도 (0) 2025.01.24 [사회후생이론] 04. 사회후생 평가 (0) 2025.01.19 [사회후생이론] 03. 애로우 불가능성정리 (0) 2025.01.14 [심화] 규모수익에 따른 생산가능곡선 형태 (1) 2025.01.10